_今回は「おかねのコンパス for

TT」なる資産管理向けAndroidアプリを試用した結果をレポートしたいと思います。なぜこのアプリを選んだのかというと…Google

Playの中で探索中にたまたま目についただけですが、結果としては面白いことが判りました。

1.おかねのコンパスとは何者?

_「おかねのコンパス」は、株式会社マネーコンパス・ジャパンが提供する資産管理サービスであり、今回テストしたのは"おかねのコンパス

for

TT"というアプリです。TTとは東海東京証券を差すようで、証券会社とコラボしたサービス展開をしているわけですが、当Blogでは家計簿/資産管理アプリとしてどーよ、という観点でのみレポートします。

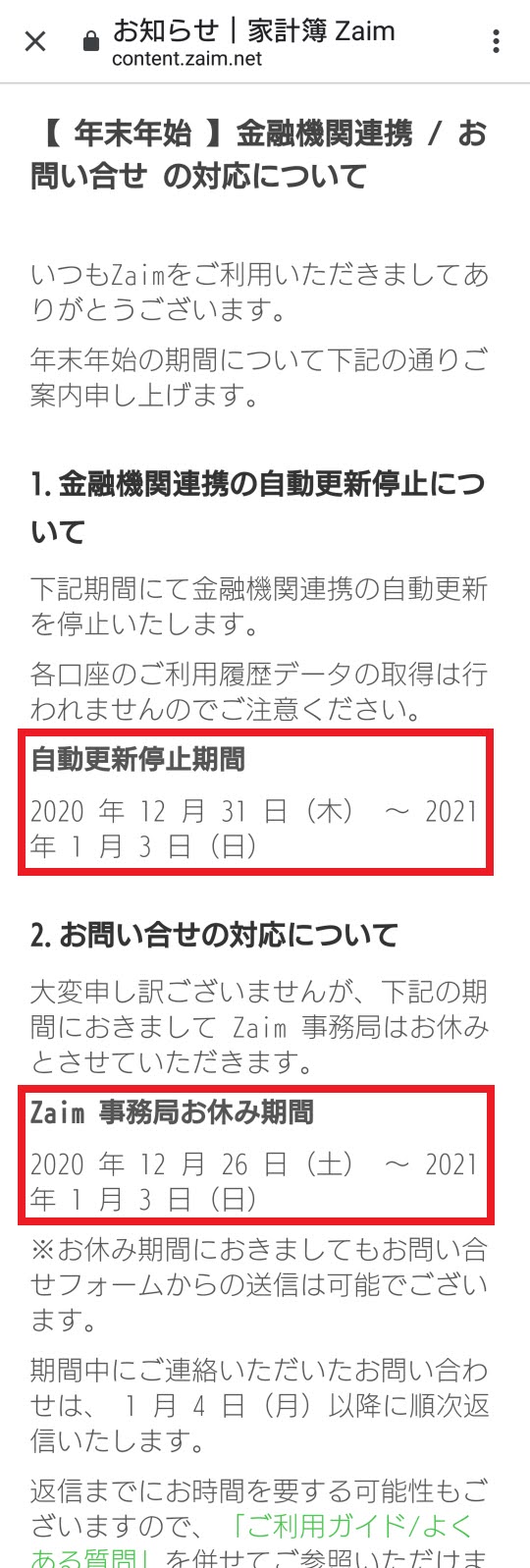

2.アカウントアグリゲーションサービス

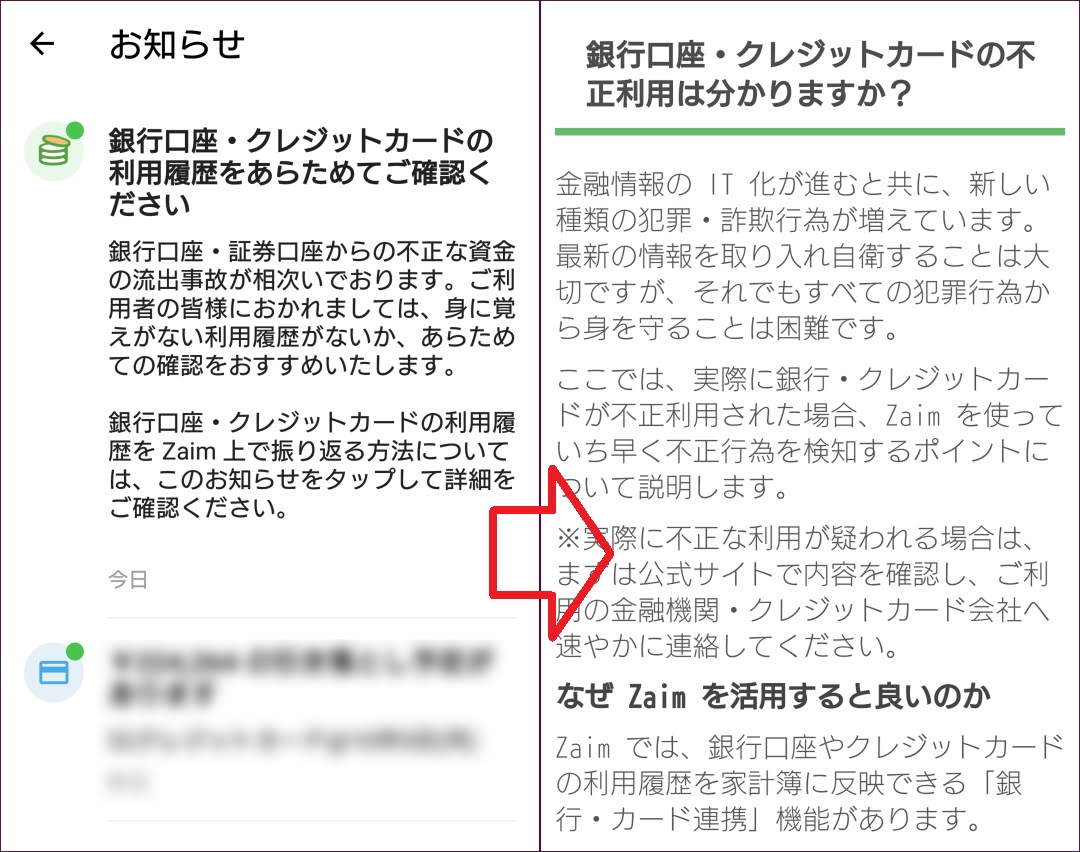

_↓は「おかねのコンパス」のアカウント登録画面ですが、画面の下に「マネーフォワードの規約について」とあるように、マネーフォワードと連携してアカウントアグリゲーションサービスを提供しています。

_例として↓のようにViewカードとの連携を設定する場合、「おかねのコンパス」アプリからマネーフォワードのサイトに移行し、そちらでViewカードのサイトのIDとパスワードを入力します。仮にユーザーがすでにマネーフォワードMEのアカウントを持っていて、Viewカードとの連携を設定してあったとしても、この操作は必要です。つまり、マネーフォワードはViewカードのサイト(View's

NET)へのアクセスを代行しているだけで、既存のマネーフォワードMEのアカウントとは無関係なのです。

_すなわち、MoneytreeにおけるMT-Linkのようなサービス(若干仕組みは異なりますが)をマネーフォワードも展開している、ということになります。よって、「おかねのコンパス」が提供する連携先は基本的にはマネーフォワードと同一です。

3.家計簿アプリとは思わない方がいい

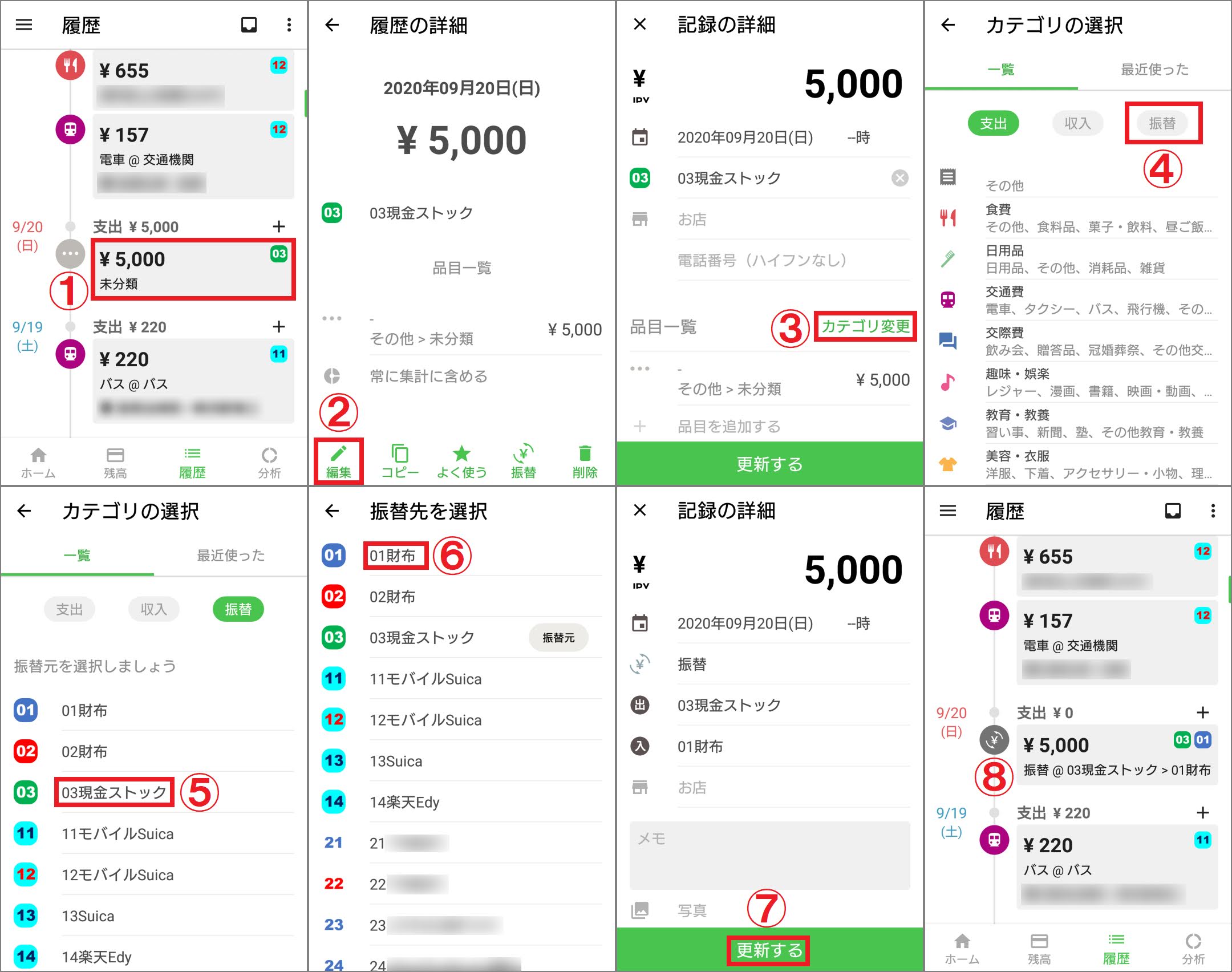

_基本となる【わかる】画面では、金融機関サイトから取り込んだ残高情報に基づき、現時点での資産総額が表示されます↓。ここで【入出金】ボタンを叩くと…

_これまでの取引データの一覧が表示されます↓。ただし、タップして個々の取引の詳細を確認する、なんてことはできません。ここで【家計簿】ボタンを叩くと、

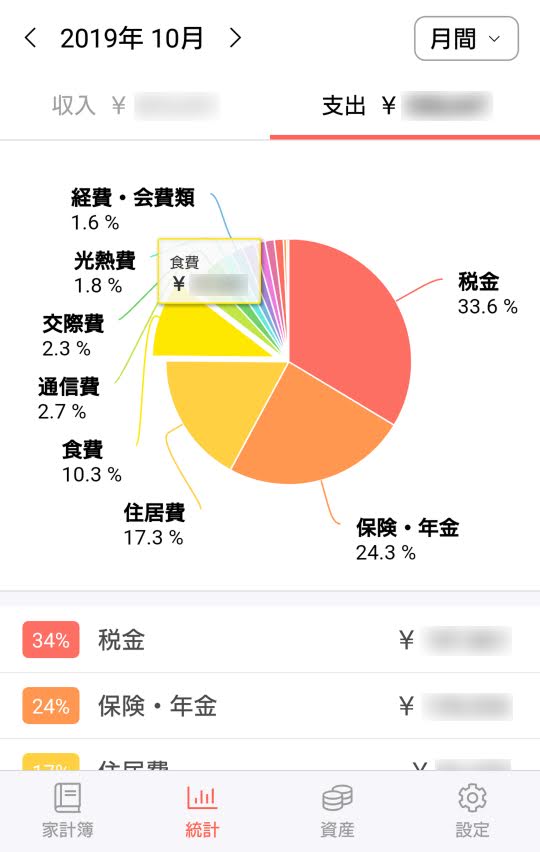

_月間の費目別の割合を示した円グラフと、費目ごとの金額が表示されます↓。ここで、詳細を確認した費目をタップすれば…

_当該の費目の、半年間の推移が縦棒グラフで表示されます↓。1~6月と7~12月で固定されているのは少々残念。この画面の↓にある個別の取引データをタップしますと…

_↓ここまで来てようやく個別の取引データにアクセスできます。しかし、ここでユーザーができることは、実は費目(分類)を振り分けることだけです。マネーフォワードMEでは、それに加えて「メモ欄への入力」と「振替への変更」が可能でしたが、「おかねのコンパス」ではできません。

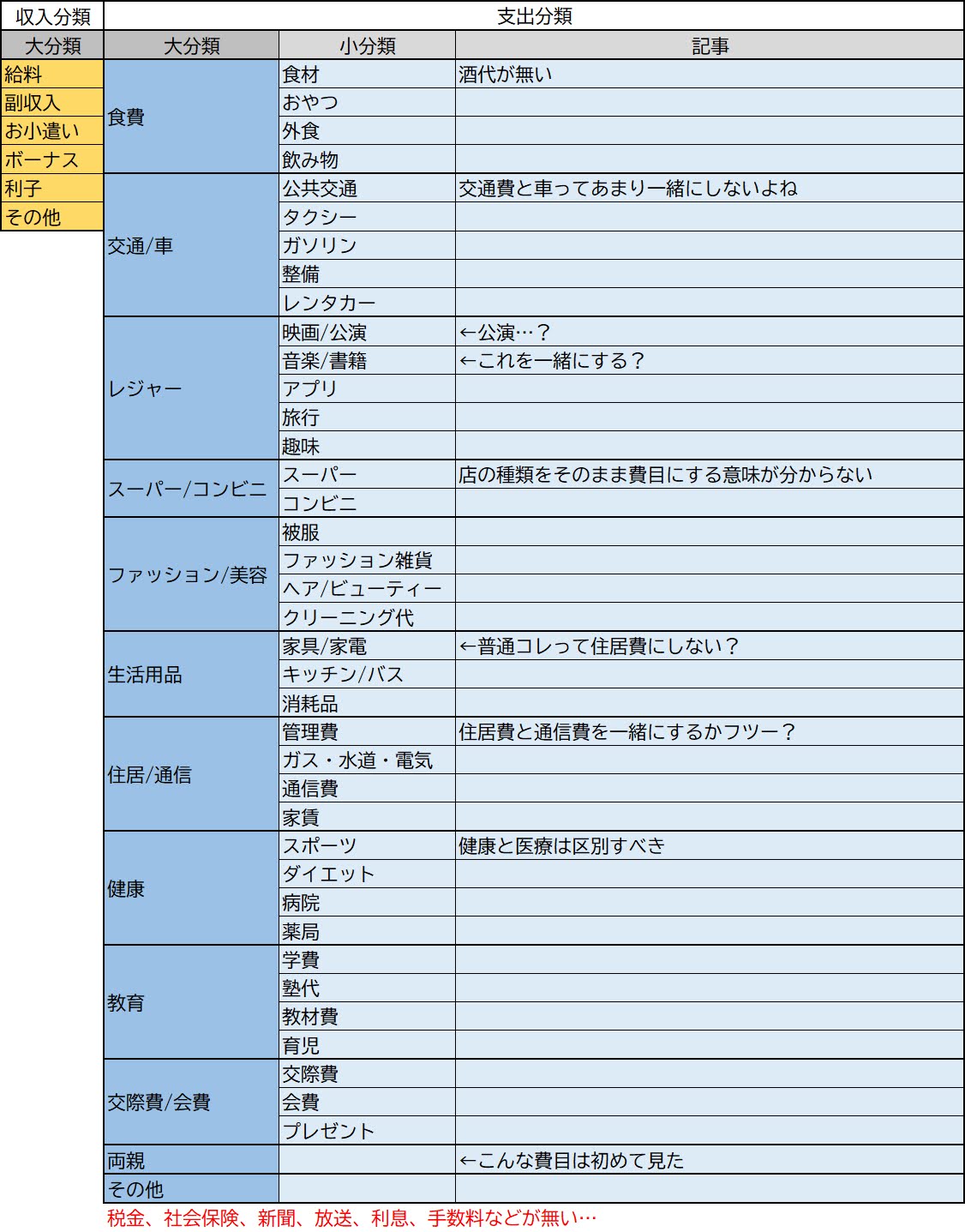

_では、費目構成(「おかねのコンパス」では「分類」と呼んでいます)はどうであるか、と言いますと…マネーフォワードMEの「大項目」と全く同じです(そうしなければならない理由は無いはずなのですが、単に面倒くさかっただけなのでしょう)。さらに、マネーフォワードMEが大項目をカスタマイズできないのと同様に、「おかねのコンパス」も費目のカスタマイズ機能はありません。

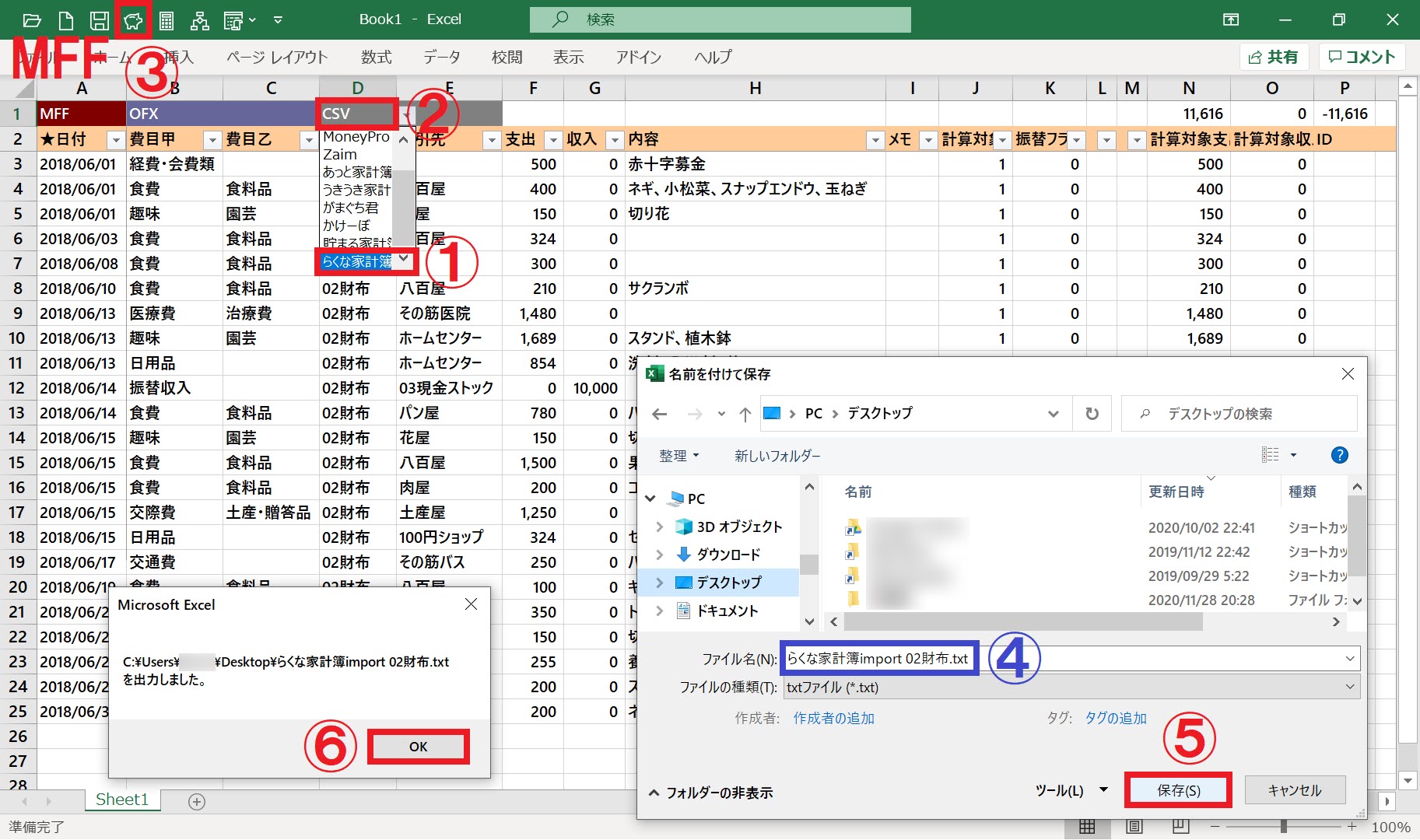

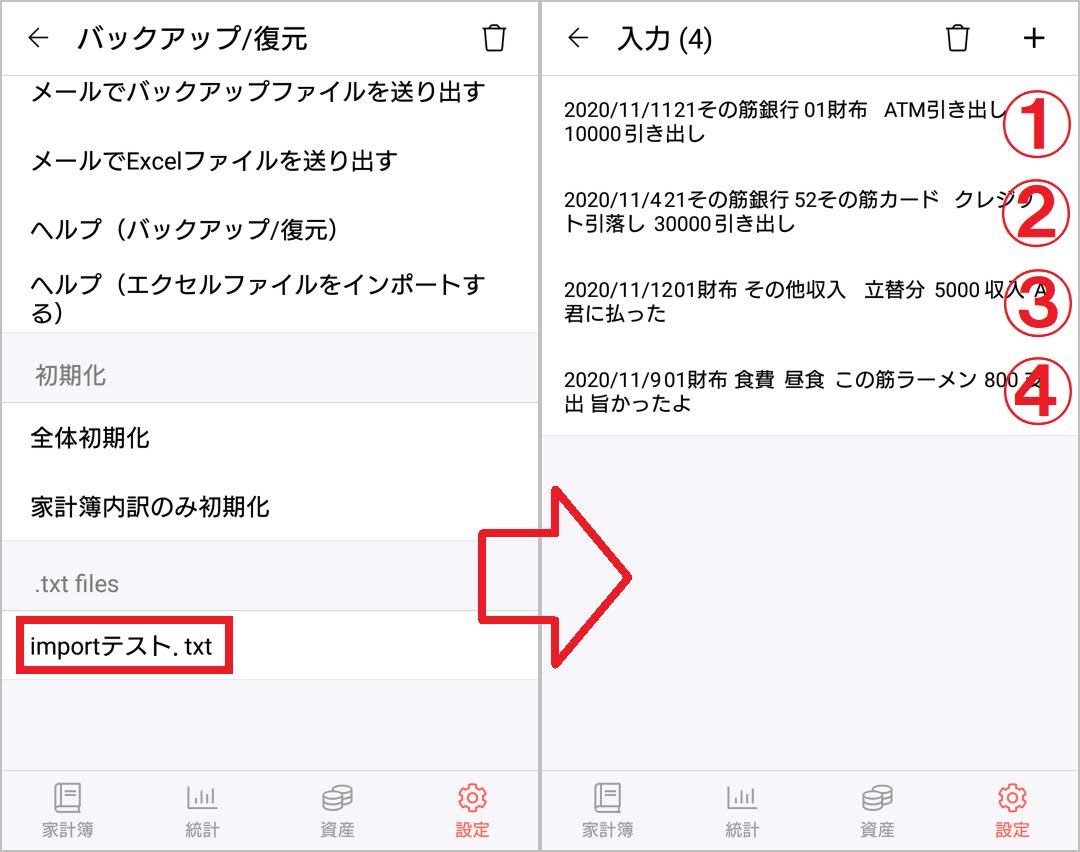

_つまり、「おかねのコンパス」は、家計簿としては、金融機関から取り込んだ取引データを、マネーフォワードMEと同じ費目(大項目)で振り分けることしかできません。資産管理側にメーターが振り切っています。アカウントアグリゲーションが提供されていない金融機関のデータを手入力する機能も、データをCSVファイルとしてエクスポートするような機能も実装されていません。今後も実装されることは無いでしょう。

_…うーむ、「ありません」「できません」ばかりが語尾に付いていますね。しかし、これは裏を返せば「アカウントアグリゲーションで取得した取引データの費目を振り分けることだけすればよい」なのです。多機能な家計簿アプリは、精緻に記帳しようとすればいくらでもできるのでキリがないが、アプリでできることが限定されていれば、できる最低限のことだけすればよい。「おかねのコンパス」はこのように作ることで資産管理に特化させているわけです。

4.このアプリの目的は何なのか

_このアプリは、ユーザーの金融資産総額を把握したうえで、将来のマネープランを立てる指針(コンパス)とすることを狙って作られています。そのため、マネーフォワードMEではこのあたりの機能は有料プランで提供されているところ、「おかねのコンパス」では無料となっています。これらの機能には基本画面の【そなえる】からアクセスします。以下、代表的なものをご紹介します。

(1)お金の健康診断

_ユーザー当人と配偶者の性別・居住地・生年・年収・貯金額・資産運用額や、当人の性格についての質問にチャット形式で答えていくと、性格面での診断と、年収・年間貯蓄・家賃・投資・保険について、似たようなクラスタの人との比較での評価が表示されます。性格診断は、かなり正確に言い当てられている…と感じました。多少ムカつきますけども。

(2)ねんきんネットとの連携

_マネーフォワードMEのねんきんネットとの連携機能は、これまでに支払った年金保険料の総額が資産総額に繰り入れられるのみでした(参考:2020/11/28「ねんきんネットの年金保険料支払実績を資産と見るべきか」)。「おかねのコンパス」ではそれに加えて、「ねんきん定期便」の写真(またはスキャニングしたデータ)をアップロードしていくつかの質問(年齢、月収など)に答えると、年金の予想月額を計算し老後資金の検討ができます。

(3)ライフプランコーチ

_年収・副業を含む月収等、かなり細かいデータ入力が必要になりますが、老後を見据えた資金計画を検討できるツールです(マネーフォワードMEの「よそQ」に似た機能です)。SOMPOひまわり生命が提供しています。

_コイツを活用するには…別途、家計簿アプリ/ソフトを使って、自分の収入と支出を正確に把握しておかねばならないでしょう。つまり、「おかねのコンパス」では把握できない情報を掴んでおくことが重要です。

【2020/12/19追記】:ライフプランコーチはマネーフォワードMEからアクセスするルートもあり、そちらであればマネーフォワードMEに蓄積されているデータが自動的に入力されます。

5.「おかねのコンパス」総評

_マネーフォワード経由で金融機関からゲットした口座情報は、残念ながら前述した【そなえる】からアクセスする各種のコンサル機能とは連携しません。つまり、アカウントアグリゲーションサービスとコンサルサービスが全く別個に動作しています。ま、コンサルのためには、アカウントアグリゲーションだけでは把握できない資産の状況も把握しなければならないので、必然的にユーザーの手入力に頼らなければならず、結局そのようになってしまうのでしょうが…

_現状の造りでは、むしろマネーフォワードの機能の一部として組み込んで、ユーザーがマネーフォワードMEに入力している資産情報等がコンサルに活用できるようになっている方がありがたいですね。一方で、アプリ開発元としては、マネーフォワードとは別個にユーザーの資産情報を(匿名であり、真実であるという保証もありませんが)ゲットできるメリットがあるので、そういう形のコラボレーションにはしにくいかもしれません。

_この手のアプリはまだ発展途上という観が強く、今後の伸長に期待したいところです。