_2020/10/21「らくな家計簿 に挑戦中です」以来、少々別の分野に取り組んでいたため間が空いてしまいましたが、そろそろ例によって基本事項から手を付けていきます。

_【2020/11/23追記】:本記事の内容を大幅に補強しました。

1.「らくな家計簿」の費目構成

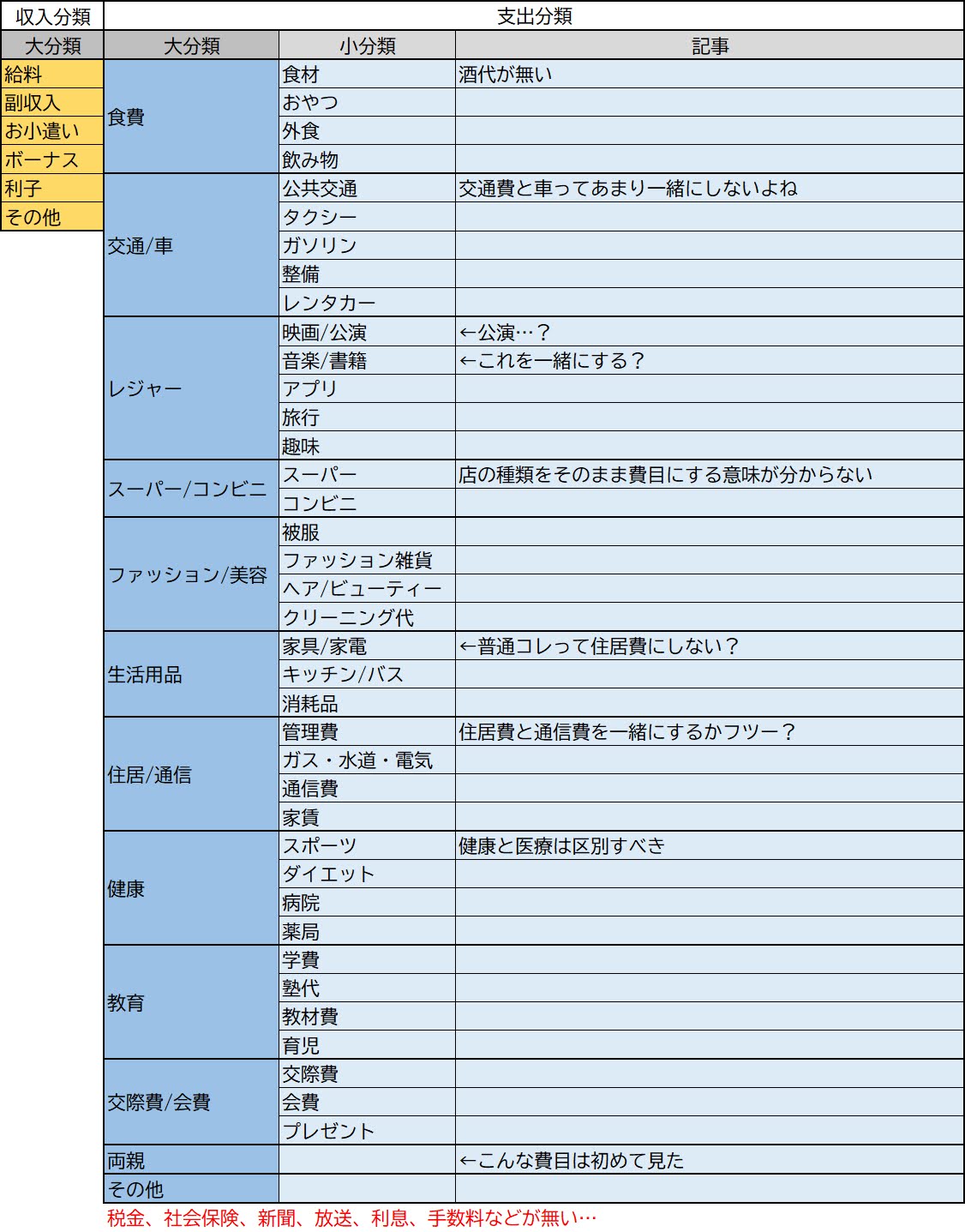

_「らくな家計簿」では費目のことを"分類"と呼んでおり、デフォルトでは↓のようになっています。

_ 何と言いますか…「あまり深いことを考えずに作っているだろ」という印象です。特に驚いたのが「両親」という支出分類。開発元は一体何を想定しているんだろう…。

_カスタマイズは、

- 追加

- 削除

- 順序変更

- 大分類から小分類への格下げ

- 小分類から大分類への格上げ

_が可能であり、痛い制限が無いのでこれはこれでいいのですが、出来が悪い費目構成を作り直すのはかなり大変です。

_ところで、ちょうど良い機会ですので、これまで当Blogで取り扱ってきた家計簿アプリの、費目構成について述べたページを↓にまとめておきましょう。アプリによってどれだけ違うか、比較してみて下さい。

- LINE家計簿

- MoneyPro

- Moneytree

- Money通帳・あっと家計簿

- Zaim

- オンライン家計簿うきうき

- おカネレコ

- かけ~ぼ

- がまぐち君

- てきぱき家計簿マム

- マイクロソフトマネー

- マスターマネー

- マネーフォワードME

- 貯まる家計簿

2.「らくな家計簿」の資産種別

_「らくな家計簿」は資産を↓の資産グループという単位で管理し、そのグループの配下に個別の"資産"を設定します。資産グループおよび資産は、それぞれ追加・名称変更・順序変更が可能ですが、↓の*赤文字の資産グループは削除も可能です。

- 現金

- 銀行

- *電子マネー

- カード(締め日、引落し日、引落し元の銀行口座を設定する)

- *貯蓄

- *投資

- *カードローン

- *ローン

- *保険

- デビットカード(引落し元の銀行口座を設定する)

- *その他

_クレジットカードについては、支出額への反映タイミングを「使用時」とするか「引落し時」とするかを全てのカードに対し一律に設定しますが、筆者は前者の設定をお勧めします。

_なお、カード・デビットカード以外の資産に関するアプリの動作はさして変わりません。

3.「らくな家計簿」の取引種別

- 収入

- 支出

- 振替(データ上では"引き出し"になっている)

_以上の3種類のみです。振替取引は、振替元・振替先を共に確定させることが要求されます。また、「らくな家計簿」には"集計対象にする/しない"といった機能が無く、振替取引は全て自動的に集計対象から除外されます。

4.「らくな家計簿」の設定上の主な特徴

(1)年の開始日は設定できない

_週の開始曜日、月の開始日を設定できるのに、年の開始日は1月1日固定で、年度での管理ができません。これは痛い!

(2)複数通貨が使用できる

_海外製アプリらしく、主要貨幣(通常使用する貨幣。デフォルトはJPY)のほか、補助貨幣を世界の各国・地域の通貨から複数設定できます。ただし、MFFマクロは、主要通貨がJPYであるという前提で開発します。

(3)使用するデータ項目を設定できる

_「らくな家計簿」は"分類"が大分類と小分類の2階層になっているのですが、小分類を使わないモードに設定することもできます。これは、小分類のデータを消滅させる、ということではなく、単に非表示にするというぐらいの意味です。そのため、小分類を使う→使わない→使う と切り換えても、入力済の取引データの小分類の情報は失われませんが、「使わない」と設定していた間に入力した取引データの小分類は未指定のままになります。MFFマクロは、小分類を使う前提で開発します。

_また、「らくな家計簿」ユーザーが記帳可能なデータ項目は「内容」と「メモ」の2つがあり(店名欄が無い)、そのうち「メモ」を使わないように設定できます。MFFマクロはメモ欄を使用する前提で開発します。さらに、内容欄には (品名)@(店名)※(備考) の書式、いわゆるMFF書式で記帳することをお勧めします(メモ欄の情報と※(備考)の情報が重複する場合は、メモ欄を優先させるように動作させます)。