_MFFマクロによる家計簿アプリ間のデータ変換方法を解説するシリーズ記事も、一応の終盤になってまいりました。今回から、PC家計簿ソフト「Money通帳」と「あっと家計簿」の姉妹を取り上げます。

1.「Money通帳」と「あっと家計簿」の違い

(1)機能的な差異

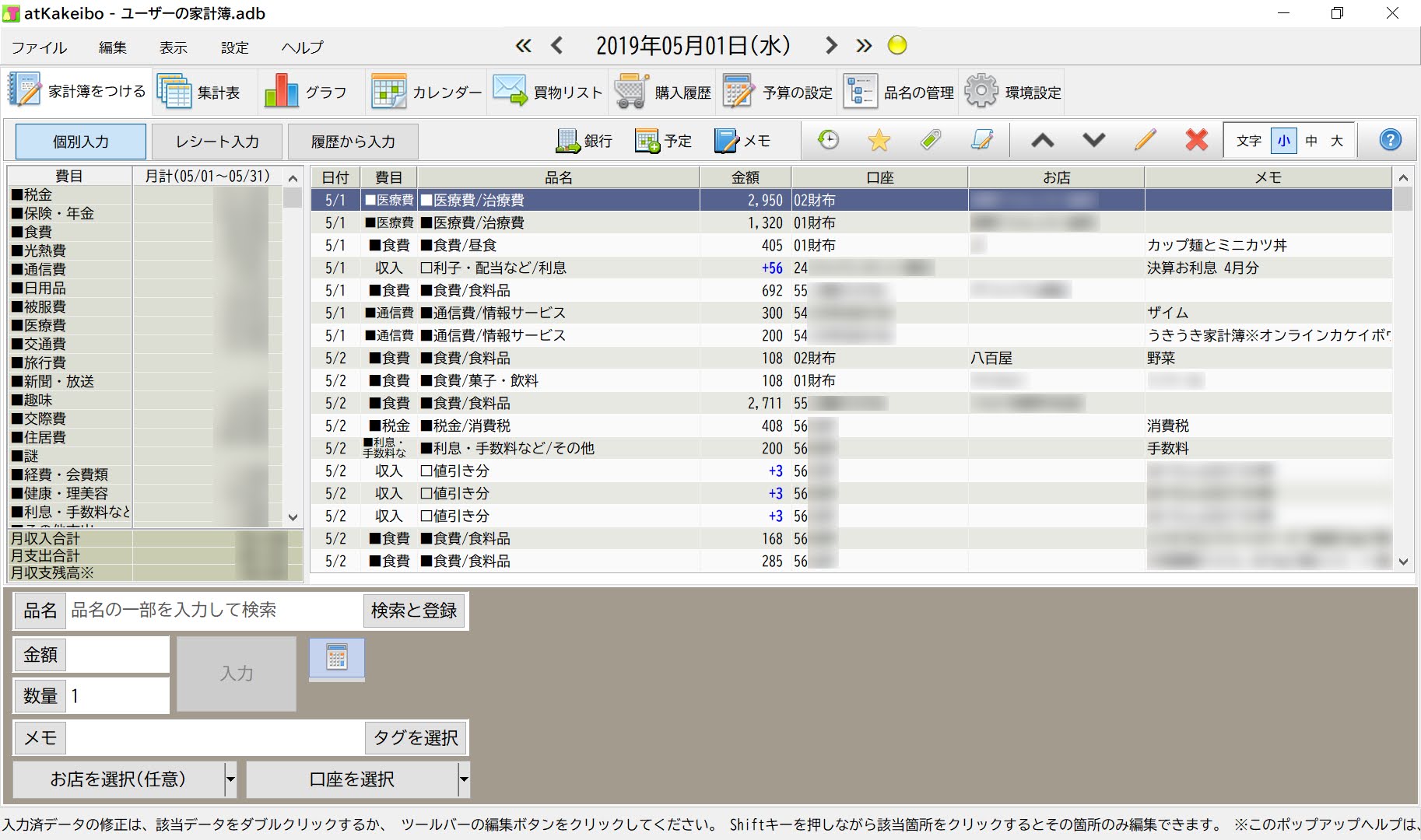

_Money通帳(←公式サイト)はフリーソフトの機能限定版↓で、現時点での最新バージョンは2019.07.24のVer1.93で令和に対応しています。

_あっと家計簿(←公式サイト)はシェアウェアのフル機能版で、現時点での最新バージョンは2020.04.22のVer3.80です。

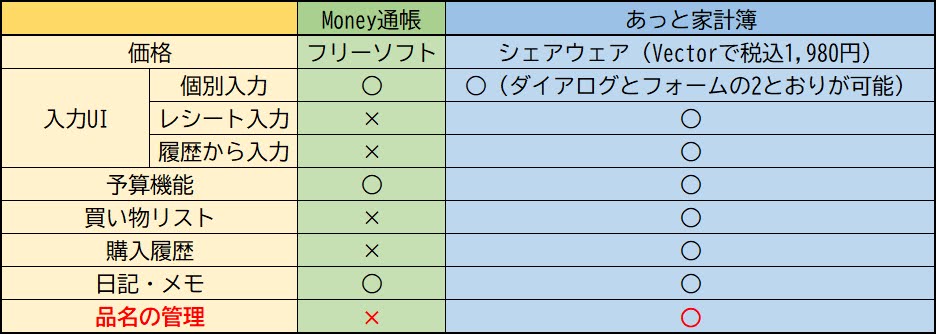

_両者の機能的な違いは↓の表のとおりです。

_決定的な違いは、「品名の管理」機能にあります。Money通帳は費目・品名をカスタマイズできませんが、あっと家計簿はできるため、両者の使い方は全く異なってきます。筆者としては、シェアウェアフィーなぞ惜しむことなく「あっと家計簿」を使うことを強くお奨めします。その事情は後ほど判ります。

(2)高解像度ディスプレイへの対応

_2020/07/25「マイクロソフトマネー、マスターマネー等のPC家計簿ソフトを高解像度ディスプレイで活用する」で解説した「高解像度ディスプレイへの対応」についてですが、本シリーズでは以下のようになります。

- 「Money通帳」(V1.93):

高DPIスケール設定の上書きを - 「アプリケーション」にした場合→「家計簿をつける」画面で下部の「電子マネーの使用履歴の取り込み」ボタンの下半分が表示されなくなるが、それ以外は綺麗に表示される(一応推奨)

- 「システム」にした場合→表示はボケるが乱れなくなる

- 「システム(拡張)」にした場合→表示はボケる。罫線が途切れ途切れに表示されるようになる。

- 「あっと家計簿」(V3.80):

高DPIスケール設定の上書きを - 「アプリケーション」にした場合→綺麗に表示される(推奨)

- 「システム」にした場合→表示がボケる

- 「システム(拡張)」にした場合→表示がわずかにボケる

_このように、本件に関しては、他のPC家計簿ソフトを上回っています。

2.Money通帳・あっと家計簿 の設計思想とは

(1)費目と品名

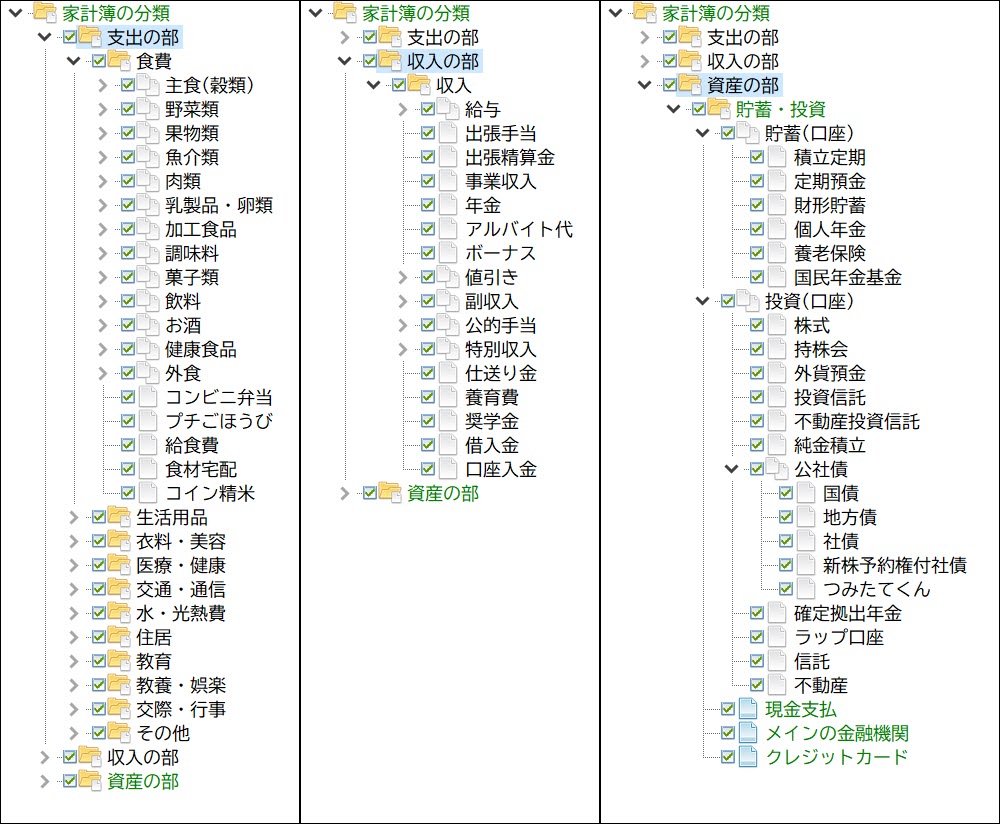

_本シリーズは、開発元が「 3千種類以上の品目登録済」と豪語するように、買い物の際に何を買ったかを記帳する「品名」が予め3,000種類以上も設定されており、これを選択することで入力できる(ぽちぽちキー入力しなくていいから楽でしょ?)、というのが基本的な設計思想になっています。

_↓の図の「支出の部」で解説しますと、その配下に食費、生活用品、衣料・美容、…と縦に並んでいるのが「費目」となります。そして、費目=食費の配下に主食(穀類)、野菜類、…と並んでいるのが品名であり、品名はさらに階層構造を成しています。データ入力の際には、品名を選ぶと、その上層に紐づいている費目が自動的に決まります。

_この「費目」と「品名」の関係性については、「あっと家計簿」のみカスタマイズができます。登録(追加)、名称変更、順序変更、階層変更、表示/非表示切換が可能ですが…削除できるのはユーザーが登録した品名だけです。デフォルトで設定されている品名に用が無いときは非表示化することになります。

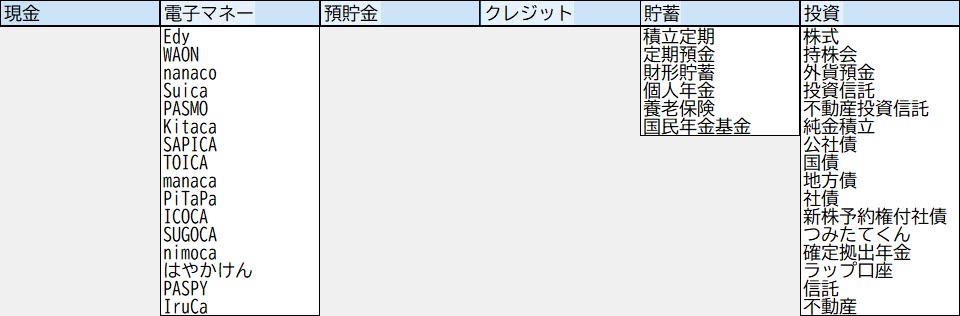

(2)口座の種別

_Money通帳・あっと家計簿 には口座に↓のような種類があります。↓の表の「貯蓄」と「投資」の種別は、↑の図の「資産の部」の「貯蓄・投資」の中身とリンクしています。

_資産管理もしっかりできる…ように見えて、実はそうでもなく、ただ単に口座にそういう種類を設定できるだけで、満期の管理や利率の計算といった機能はありません。

(3)取引種別

_このシリーズには取引種別というはっきりした概念は無く、例えば、取引データを入力する際に、↑↑の図の「支出の部」に属する費目から品名を選択すると、自動的にその取引は支出扱いとなります。収入の場合も同様です。

_また、その入力の際に「貯蓄・投資」という特殊な費目を選択すると、当該口座を送金元とした場合の、送金先の口座を選択できるようになります。これがいわゆる「振替支出」の取引となります。

_Money通帳・あっと家計簿 の最大の欠点が、この振替取引の判りにくさでしょう。振替先がたとえクレジットカード口座であっても「貯蓄・投資」という費目で入力するんか…? というわけで違和感満載です。なお、入力の具体的な操作については次回にお話しします。